作者丨樟稻

“同一藥品線下比線上貴得多,為什么要禁止買賣?”前天的一條微博熱搜評論區里,這樣的聲音不在少數。熱搜內容則是:第三方平臺提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動。

日前,國家藥監局發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例(修訂草案征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》),其中,新增的第八十三條“第三方平臺管理義務”中明確規定了上述內容。

顯然,眾多微博用戶將該規定按字面意思理解為,線上藥品網絡交易平臺不能參與藥品網絡銷售活動。從這個角度來看,恰恰是鬧了一個輿論烏龍。

不僅如此,整件事情說來也是出乎意料。早在5月9日,國家藥監局就發布了《征求意見稿》,但直到6月22日,在相關媒體的“攛掇”下,才引發熱議。

而這把莫名之火也燒到了局中人身上,當天港股互聯網醫療板塊持續下挫,截至收盤阿里健康收跌13.85%,京東健康收跌14.83%。

如何理解這則突如其來的新規?對于阿里健康們而言,新規會帶來什么樣的影響?新規之外,從更大的層面來看,互聯網醫療股何去何從?這是本篇文章的跟腳所在。

如何正確解讀“第三方平臺提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動”?比較吊詭的是,這則誤導眾多看客的新規,在業內人士眼中,也有著不同的理解。

首先,何為“直接”,在此次新規中并未對“直接參與”進行界定。有分析人士認為,如果不界定“直接參與”范圍,“未來也許會變成一個空頭條文”。

不過,也可以按照字面意思,即第三方平臺通過自營藥店銷售藥品屬于“直接參與藥品網絡銷售活動”,那么該規定將顯然不利于阿里健康們。

需要補充的是,現如今阿里健康等一眾醫藥電商平臺,可分為醫藥B2B、B2C和O2O三種模式。其中,按成交量來說,B2C已成為醫藥電商中最成熟、最活躍的市場。

; font-size: 20px; color: #212629; text-align: center; font-weight: 600; line-height: 30px; margin: 25px 0px 20px; background-size: 16px 20px; background-position: 0px 5px; background-repeat: no-repeat;) 阿里健康們深陷迷途

阿里健康們深陷迷途2020年的一場公共衛生事件,使一向遇冷的互聯網醫療行業重新煥發了活力,“疫情把產業往前推進了至少5年”,微醫集團CEO廖杰遠曾感慨。

而隨著疫情在全球的逐步緩解,市場對于行業的預期正在下降。股價上的表現最為明顯,隨著市場和業務回歸常態,以阿里健康作為代表標的,其公司股價?年多來持續震蕩下跌。

截至2021年6月22日收盤,阿里健康股價4.79港元,市值647.53億港元,較2021年2月18日30.15港元的高光時刻跌超八成,市值也較當時的高點蒸發超數千億港元。

可以理解為,平臺在二級市場上獲得的疫情估值溢價,現已全部回吐。驀然,互聯網醫療在二級市場迎來寒潮,乃至于頭部平臺之外,一眾在2021年前后沖擊上市的互聯?醫療公司陸續啞?。

這背后除了與疫情大勢有關外,平臺自身亦有責任,無論是巨頭還是中小平臺,普遍沒有跑通盈利路徑,導致市場對互聯網醫療的投資回報率及回報周期預期下滑。

根據阿里健康發布2022財年業績顯示,集團錄得收入205.78億元,同比增長32.6%;經調整后虧損凈額約為3.94億元,而去年同期經調整后利潤凈額約為6.31億元。

也就是說,在2021財年實現公司上市以來的首次盈利后,次年阿里健康還是沒有跨過業績虧損的坎兒。

具體來看,阿里健康虧損的原因,主要表現在報告期內毛利率下降3.3%至20%以及銷售及市場推廣費用高企,這幾乎是所有醫藥電商平臺面臨的通病痼疾。

為什么這么說?首先需要明白,阿里健康、京東健康、平安好醫生等收入高度依賴醫藥電商的平臺,更像是“賣藥的”,而非“看病的”。

從以往阿里健康的營收架構來看,醫藥銷售營收占比近九成,互聯網醫療的賺錢模式似乎仍然逃不開“賣藥”的邏輯,醫藥電商更是支撐互聯網醫療盈利的基礎。

因此,本質上,醫藥電商本質是流量主導的市場,只有擁有大流量的第三方交易平臺才能成為這一市場的頭部。

但當競爭加劇,醫藥電商平臺在市場推廣上的開支將引發連鎖效應,營銷力度加劇勢必引起平臺成本上浮,甚至平臺之間為了搶占客源打起價格戰,最終盈利受到影響。

作為佐證,可以看到報告期內,阿里健康的銷售及市場推廣費用出現大幅增長,同比增長7.59億元至19.81億元,增幅達到62.1%,也就是用到了所謂的“心智建設”上。

當然,破局之道是“由藥向醫”轉型。阿里健康不是沒有看到這點,2020年9月,阿里健康App正式更名為“醫鹿”,App界面更加突出醫療服務,這無疑是一次戰略轉型,但從結果上看差強人意。

根據2022財年財報顯示,報告期內,醫療健康及數字化服務業務報告期內營收為6.7億元,較去年同比上漲98.81%,僅占總營收的3.26%。

此前,曾任京東健康CEO的辛利軍在一次采訪中談到,“在中國做互聯網醫療的公司,那些不賣貨的都虧錢。”

這句話背后的含義是,明明知道“醫療服務”是公司長期可持續發展的核心,但對平臺而言,依然只能依賴“賣藥”業務來做規模的無奈之舉。

互聯網醫療需要重建

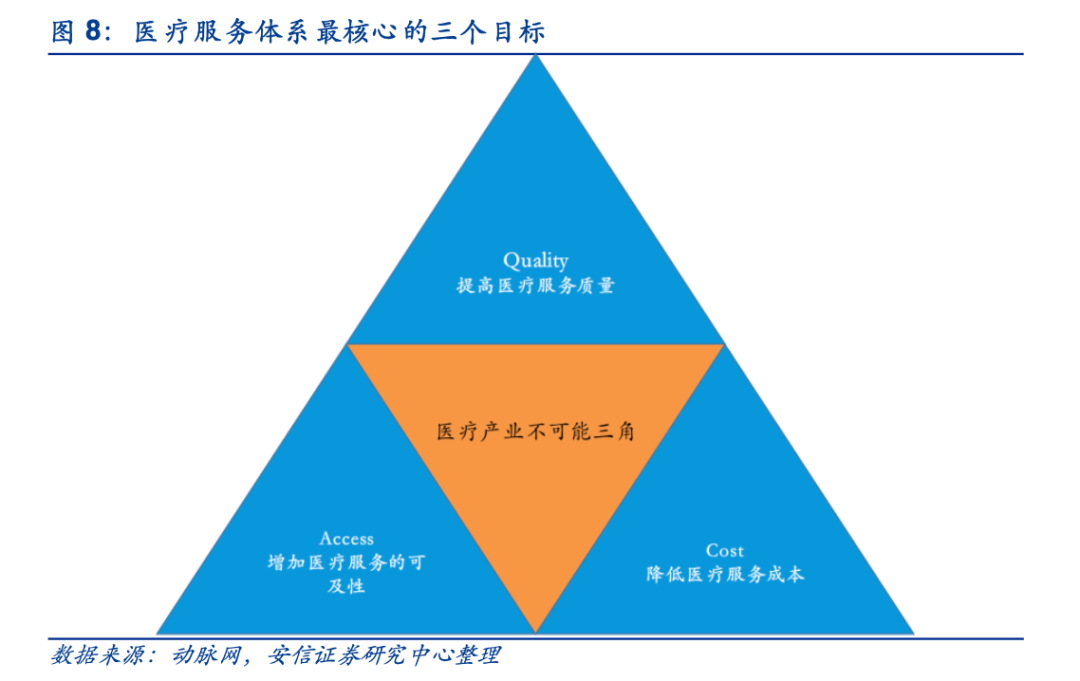

1994年,美國耶魯大學教授William Kissick曾在《醫療的困境:無限需求和有限資源》中,提出了傳統醫療體系著名的不可能三角,其基本觀點是:

在給定約束條件下,一個國家的醫療系統很難同時兼顧“提高醫療服務質量、增加醫療服務可及性和降低醫療服務的價格”。

這確實符合中國現有的醫療環境。數據顯示,在2016年,國內有2232家三級醫院,數量占比僅為7.7%,但三級醫院全年接待門診數量16.3億人次,占比高達49.8%。

數據表明,公眾希望去大醫院就醫,那些基層的醫療機構則就診人次較低,側面印證了國內的醫療環境存在優質醫療資源短缺、地域分配不均,即“醫療不可能三角”。

彼時,互聯網醫療能夠利用互聯網、AI技術對傳統醫療體系起到補充和優化作用,被認為是解決醫療“不可能三角”的重要力量。有了這層概念鍍金,在疫情和政策助攻下,互聯網醫療賽道備受市場追捧。

概念最盛時,大型互聯網企業為代表的互聯網醫療品牌成了標配,阿里巴巴、京東、百度、騰訊、美團,快手,拼多多等,都在憑借流量、生態、資金優勢在醫療領域強勢擴張。

如今,先是疫情因素褪去,隨后在實際體驗中,越來越多業內人士發現,市場化之下互聯網醫療距離破解“不可能三角”也愈發遙遠,反而滋生了眾多亂象。祛魅之下,政策也開始轉變方向。

此前在2020年末,「科技新知」曾作出預測,回望互聯網醫療的發展史,政策起到決定性的作用。而作為新興行業,因此不排除后續政策的跟進導致互聯網醫療行業遇冷。

現階段,顯然監管對互聯網醫療行業正在收嚴。事實上,除了近期的《征求意見稿》外,近日國家衛生健康委和國家中醫藥局同樣聯合發布《互聯網診療監管細則(試行)》(以下稱《細則》)。

與此次引發熱議的《征求意見稿》相比,《細則》將對阿里健康們的業務層面產生更為直接的影響,也就是更為致命。

舉一個簡單的例子,《細則》明確了需要按照《處方管理辦法》來進行監管,嚴禁補方和統方以及AI自動生成處方。

統?是指對醫??藥信息進?統計,提供給醫藥營銷?員,以供其發放藥品回扣的?為;補?則指先買藥、后補處?;AI自動生成處方則是處方應由接診醫師本人開具,嚴禁使用人工智能等自動生成處方。

以上三種情況,都是線上問診生態中“以藥養醫”的灰色地帶。

此前,由于“賣藥”是主要業務,因此兼具醫療的問診服務變質為導流工具,這是行業普遍現象。而隨著《細則》實施,這意味著將大幅提高現有互聯網醫療平臺的成本,從而影響到平臺的利潤水平。

這只是監管收嚴的一個縮影,也是互聯網醫療板塊重建的一個標志。以上種種,無不印證著那句“時來天地皆同力,運去英雄不自由”。

參考資料:

財新《互聯網醫療為什么仍依賴賣藥?賦能傳統醫院為何沒能跑通?》

每日經濟新聞《第三方網絡平臺不能賣藥了?真相究竟如何》

健識局《醫藥電商人士:早就不存在第三方直接網絡售藥,政策被曲解》

本文鏈接:http://www.tebozhan.com/showinfo-62-1514-0.html“阿里健康”們的邏輯早就變了

聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。

上一篇: 紅牛在全國有幾家(解讀風靡全國的紅牛)